全国高分辨率土地利用数据服务 土地利用数据服务 土地覆盖数据服务 坡度数据服务 土壤侵蚀数据服务 全国各省市DEM数据服务 耕地资源空间分布数据服务 草地资源空间分布数据服务 林地资源空间分布数据服务 水域资源空间分布数据服务 建设用地空间分布数据服务 地形、地貌、土壤数据服务 分坡度耕地数据服务 全国大宗农作物种植范围空间分布数据服务

多种卫星遥感数据反演植被覆盖度数据服务 地表反照率数据服务 比辐射率数据服务 地表温度数据服务 地表蒸腾与蒸散数据服务 归一化植被指数数据服务 叶面积指数数据服务 净初级生产力数据服务 净生态系统生产力数据服务 生态系统总初级生产力数据服务 生态系统类型分布数据服务 土壤类型质地养分数据服务 生态系统空间分布数据服务 增强型植被指数数据服务

多年平均气温空间分布数据服务 多年平均降水量空间分布数据服务 湿润指数数据服务 大于0℃积温空间分布数据服务 光合有效辐射分量数据服务 显热/潜热信息数据服务 波文比信息数据服务 地表净辐射通量数据服务 光合有效辐射数据服务 温度带分区数据服务 山区小气候因子精细数据服务

全国夜间灯光指数数据服务 全国GDP公里格网数据服务 全国建筑物总面积公里格网数据服务 全国人口密度数据服务 全国县级医院分布数据服务 人口调查空间分布数据服务 收入统计空间分布数据服务 矿山面积统计及分布数据服务 载畜量及空间分布数据服务 农作物种植面积统计数据服务 农田分类面积统计数据服务 农作物长势遥感监测数据服务 医疗资源统计数据服务 教育资源统计数据服务 行政辖区信息数据服务

Landsat 8 高分二号 高分一号 SPOT-6卫星影像 法国Pleiades高分卫星 资源三号卫星 风云3号 中巴资源卫星 NOAA/AVHRR MODIS Landsat TM 环境小卫星 Landsat MSS 天绘一号卫星影像

引言 本文将从黄河三角洲区域概况、土地利用变化探测、变化驱动力分析及土地利用与环境变化交互作用等方面,对目前国内该区域土地利用变化研究现状及其存在的问题进行介绍,为未来工作的进一步开展提出若干建议。基于多时相、多分辨率遥感影像数据源,采用GIS空间分析技术,分析研究区景观格局指数的变化,并说明该区近20年土地利用及景观格局时空变化特征,为该区生态环境建设和土地的可持续利用提供科学依据。

1. 黄河三角洲研究区域概况与研究方法

1.1 黄河三角洲研究区域概况

国务院确认的“黄河三角洲”的范围包括山东省东营市5个县区和滨州地区的沾化县和无棣县,以近代、现代黄河三角洲为主体, 还包括部分古代黄河三角洲的洲间洼地,小部分黄河冲积平原和山前冲洪积平原。为使该项研究与区域开发相结合, 本研究以东营市为例, 研究黄河三角洲土地利用及土地覆盖变化的驱动力。

在经济上,黄河三角洲是我国重要的石油和商品粮生产基地。东营市是新兴的石油工业城市,胜利油田是我国第二大油田,在区域经济中起着支柱作用。该地区处于大气、河流、海洋与陆地的交接带上,区内降水年内分配不均,常有早、涝、风、雹、黄河凌汛和风暴潮等自然灾害,是自然灾害的多发区。研究区特有的多种物质交汇、多种动力系统交互作用的多重生态界面是其自然灾害多发的环境基础,盐碱土地分布广泛,咸水入侵、土壤侵蚀、早涝灾害频繁。随着石油开采和石油化工的大规模生产,土地植被受到极大污染和破坏,生态环境日益恶化。由于长期盲目开荒垦殖和放牧,土地次生盐碱化范围有进一步扩大的趋势。该地区土地生态安全正遭到严重的威胁。

1.2 研究方法

本研究中, 首先分析了不同土地利用类型及其相应的自然和人文组成要素, 通过土地利用类型之间的转变, 分析其相关影响因素的变化, 进而提取其主导驱动因子。研究中采用了历史资料分析、实地调查、空间信息复合分析、统计分析等方法。收集了东营市历年土地利用类型资料、气象资料、黄河断流情况资料、自然灾害资料、社会经济资料, 并形成时间序列。根据不同时期黄河三角洲土地利用及土地覆盖变化的特点, 分3个阶段进行分析: 80年代土地覆盖变化驱动力分析、90年代土地利用及土地覆盖变化驱动力分析和2000年以来土地利用及土地覆盖变化驱动力分析。特别对近年来以来黄河三角洲土地利用及土地覆盖变化的驱动力进行了重点研究。

2 80年代以来土地利用变化分析

2.1 土地利用变化探测

一般采用的变化探测的技术方法是:利用不同时间或空间分辨率的卫星遥感数据,获得土地利用变化的空间范围和变化的时间序列等数据,同时借助非遥感数据,如统计数据、地面调查数据等进行综合分析。已提出的基于遥感的变化探测方法可归纳为两大类:一种是分类后比较法,另一种是分类前变化探测法。分类前变化探测法又可分为10多种方法。实际应用时根据数据特点而定。本区域变化探测方法可分为两大类:遥感技术法和利用统计数据、地面调查数据的统计法。前者又可细分为分类后比较法和分类前变化探测法。

2.2 土地利用变化分析

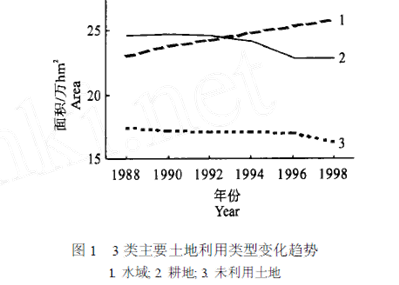

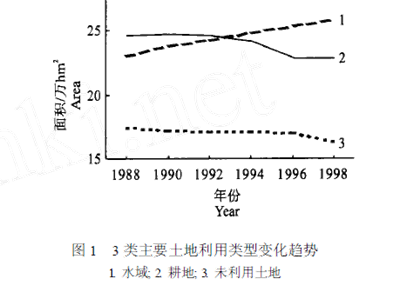

研究区基本土地利用类型有耕地、园地、林地、牧草地、建设用地、水域、交通用地以及未利用土地。通过对土地利用详查变更数据的分析表明, 80 年代以来, 东营市耕地、牧草地以及未利用土地从总体上减少, 而园地、林地、建设用地、交通用地、水域增加。根据1996年调查变更数据, 耕地占土地总面积的28.7% , 水域占32% , 未利用土地占21.5% , 三类土地共占东营市土地总面积的82. 2% , 这些变化基本反映了该地区土地生态环境的变化, 其变化趋势见图1。

2.3 黄河三角洲土地利用变化驱动力分析

2.3.1 土地利用变化特征

根据利津水文站1950~1999年5O年的资料显示,黄河口年径流量和年输沙量总体上呈不断下降的趋势,造成这种变化的原因主要有:中上游流域的水利水保工程;小浪底水库修建后的拦沙作用;下游河道淤积及引水引沙;利津以下河段的水沙利用以及河道淤积也将减少进入河口段的泥沙。许炯心利用近50年来的观测资料对现代黄河口延伸过程及其原因作了分析:1855~1949年,下游改道频繁,大量泥沙淤积在河道两侧的地面上,此时黄土高原人口不多,由人类活动导致的流域侵蚀产沙强度不大,故人海泥沙相对较少,河口延伸速率较慢。1949年后,黄河下游不再发生决口;从20世纪50~60年代,流域中人口迅速增加,流域侵蚀加剧,人海泥沙增多,河口延伸速率加快,进入迅速加快阶段。从70年代初开始,水土保持的减沙作用显著,人海泥沙通量大幅度减少,进入急剧减少阶段。

2.3.2 黄河三角洲土地利用变化驱动力分析结果

人类对土地利用变化的影响主要是通过土地为人类生活及生产活动提供环境产品和能量来实现的。同时, 在现代社会, 人类既是土地的使用者, 又是土地的管理者, 这也使土地利用变化驱动因素变得复杂。随着人口增长、经济发展、技术水平的提高, 土地利用格局发生了重要的变化。黄河三角洲地区主要土地利用类型与各人文因素量化指标相关性显著。农业用地除与人口、经济发展状况有关外, 还与化肥用量、农村用电、有效灌溉面积及农机动力的使用情况有关, 其指标选择与建设用地、水域、未利用土地有所不同。

通过以上分析, 20 世纪80 年代以来, 黄河三角洲地区土地利用及土地覆盖变化基本驱动机制变化, 人类对林草、荒地的开垦使大量未利用土地变为耕地, 但在蒸降比大, 黄河断流严重, 用水不合理的情况下, 耕地很难形成稳定的农田生态系统, 极易退化为未利用土地。并且黄河断流严重使水域面积大幅度增加, 占用了大量耕地及未利用土地。在自然和人文因素综合作用下, 该地区土地利用及土地覆盖变化主要表现在人类开垦土地、改变其水文条件的愿望与自然条件对土地利用限制性强两者的矛盾运动上, 在这一矛盾运动下, 耕地、未利用土地及水域面积发生较大变化。

3 土地利用变化的区域环境响应

3.1 全球环境变化对土地覆盖变化的影响

汪小钦等利用6个时相的TM卫星影像提取土地利用类型的面积,发现主要是灌草地和盐碱地之间的相互转变较大,说明油田集中区内的生态环境比较脆弱,油田的开发对盐碱地的加重起了一定的作用;另一方面,新增加的油田集中区主要是在灌草地、盐碱地和滩涂开发的,使得滩涂转变为盐碱地。刘庆生等利用1984~1999年8个时相的TM遥感影像对孤东油田所在地的土地覆盖变化进行分析后发现:1986年,荒草地和滩涂面积迅速下降,光板地和油田用地迅速增加,对周围生态环境破坏大;1993年以后,油田用地保持稳定,光板地面积开始缓慢下降,荒草地面积略有增加。

3.2 土地利用变化与可持续发展

针对黄河三角洲地区土壤的特点和人类不合理利用导致的环境恶化,提出了土壤—人类—环境可持续发展的措施:植树种草、保护植被,改善生态环境;统一规划,合理用地;用地养地,提高土壤肥力;完善灌排体系,搞好水源调配。白军红等就湿地生态环境不断恶化提出以下可持续发展方法:利用3S技术,建立实时湿地地理信息系统;挖掘湿地潜力,发展湿地生态旅游业;建立保护示范基地,加强自然保护区的建设;控制湿地开发规模,遏止掠夺性开发;增强全民湿地保护意识,实现公众参与等。曹文针对黄河三角洲耕地总量不断减少,质量下降,集约化程度不高、产量低和耕地闲置浪费现象严重等耕地资源利用中存在的问题,提出可持续利用对策:采取有力措施,维护耕地总量的动态平衡;狠抓中低产田的改造,挖掘耕地增产潜力;建立耕地资源的可持续利用监测预警系统。

3.3 土地资源开发利用探讨

根据黄河三角湘生态环境脆弱,极易被破环,一经破坏后难以恢复的特点,保护自然环境可通过下列途径:

(1)严格防止进一步毁林毁草种植。要开发土地资源或改造自然环境又保持生态系统平衡,必须遵循生态系统结构和功能相互协调的原则,要禁止在条件不具备的情况下,把与环境相适应的耐盐原生林,草植被毁掉开荒种植,以防超过自然的承受能力,导致林、草退化和土地的次生盐渍化。

(2)积极地有步骤地退耕还林还牧。在提高耕地集约化程度同时将一部分低产田退耕种树种草,辟为人工饲草(料)基地,以发展畜牧业。这对扩大地面植被覆盖,增加经济效益、改变土地利用结构都是有利的。

(3)合理开发利用滩涂资源,防止生态平衡破坏。严禁过度捕捞和采集海洋经济生物资源。生牧种群的种类和资源量将会减少,所以合理利用滩涂资源,保持生态平衡,也是刻不容缓。在这基础上发展海水养殖业,大搞海洋牧场,以提高资源利用率。

4 结果分析与建议

4.1 结果分析

通过对黄河三角洲地区土地利用及土地覆盖变化情况、变化特点以及驱动力的分析, 可以看出, 其驱动力随开发时间、开发程度的不同具有显著差异, 不同时期具有不同的主导驱动力。蒸降比大的气候条件和淡水资源缺乏的水文状况是该地区土地利用的主要自然限制因素, 土地生态环境脆弱, 表现为土地易发生盐碱化。黄河水文变化始终是该地区土地利用及土地覆盖变化的重要自然驱动因素,80 年代以来主要表现为黄河断流严重。

在现阶段, 与经济发达地区不同, 人口增长、经济发展等因素对黄河三角洲地区土地利用和土地覆盖变化虽有一定的影响, 但还没有成为其主导驱动因子。蒸降比大的气候条件和淡水资源缺乏的水文状况成为该地区土地利用变化的主导自然驱动因子, 不合理用水, 林草、荒地的大量开垦等人类农业开发利用活动是该区土地利用变化的主导人文驱动因子, 二者结合驱动该区土地利用的快速变化。

4.2 建议

(1)近10年来,东营市土地利用空间格局发生了巨大变化,总体趋势是居民工矿用地、交通用地、未利用地、园地的面积在不断增加,而耕地、草地、林地、水域的面积在减少。其中居民工矿用地增加了20357.8hm2,比1996年增加了42.09% ,城市赖以生存发展的石油资源的开发导致工矿用地面积大幅上涨,这是石油资源型城市土地利用具有的独特性;而未利用地的增加和草地、林地与水域的减少,则表现出资源型城市土地利用变化受到人类强烈的干扰。

(2)2005年生态风险与1996年比,南部地区生态风险变化并不十分明显;中部地区生态风险变化相当显著,重警区比1999年增加将近3倍,中警、预警区也迅速蔓延,中东部地区的生态安全区域已经大为减少;北部地区的生态安全总体上处于安全的水平,但已有相当一部分的生态安全区域遭到破坏,生态安全隐患依然存在。石油工业是造成东营市生态风险恶化的主要因素,采油与炼化两大部门是最主要的污染行业,应加强石油污染防治,严格控制污染物排放,积极开展石油开采区生态环境的保护与生态重建。

(3)东营市所处黄河三角洲之区域自然灾害频繁,土地盐渍化严重,生态系统脆弱;石油大量开采、社会经济快速发展与生态系统保护矛盾突出;建议今后将生态系统改良与建设纳入生产领域,实现“生态建设产业化,产业发展生态化”,以保护生态环境健康发展,提高生态环境的服务能力,进而建立适合黄河三角洲可持续发展模式。